宮城野納豆製造所の宮城野納豆について

つくりました

宮城野納豆の納豆菌は日本三大納豆菌の一つ宮城野株です。

初代三浦二郎の時代からほぼ変わらない製法で現代まで受け継いでいます。

放射線照射などは行わず天然の稲わらから採取しており昔ながらの強い糸引きと味わいが特徴です。

豆はアメリカ産またはカナダ産の大豆を使用しております。

素朴な味と香り

昔ながらの味と香りをお楽しみいただけます。余計な足し算や引き算のないシンプルな納豆です。

素朴な味わいだからこそ、長年に渡り多くのお客様に愛されてきました。

大正九年の創業から、百年以上。

私たちはずっと、納豆と納豆菌の製造に携わって参りました。

“昔ながらの味を守る”と口で言うのは簡単ですが、これがなかなかに手ごわい仕事。

でも、その手間ひまを惜しまないことこそが、この仕事の面白さであり、やりがいです。

納豆は“食品”というより、“食材”だと思っています。

ごはんにのせるだけじゃもったいない。パスタやお味噌汁、トーストにカレーライスと色んな食べ方で楽しんで欲しいと思っております。

いずれも自己責任でww

ここまで続けてこられたのは、地元の皆さん、そして全国で「うちは昔っからこれ!」と手に取ってくださるお客様のおかげです。

これまで積み重ねてきた味と技を、未来へちゃんとバトンパスするのが、私たちの使命。

これからも一粒一粒にまごころを込め、ちょっぴりの遊び心も持ちつつ皆さまの食卓に笑顔をお届けします。

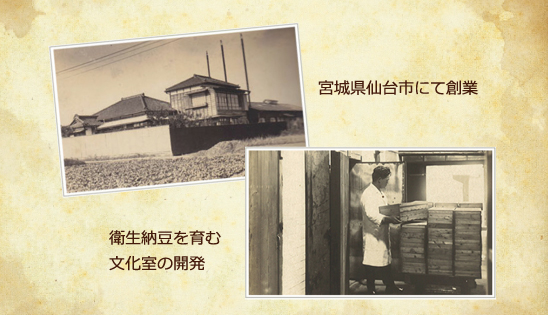

- 明治~大正初期

- 衛生納豆 納豆菌の発見!

近代納豆の歴史が始まる大正初期までの納豆はワラを用い造られてきました。しかしこの頃の納豆は不衛生で、品質も安定しないものでした。

明治時代に入り、現北海道大学の半澤洵教授は、研究室内で単分離に成功した細菌で納豆製造ができることを発見しました。

半沢教授の研究により、煮豆大豆に納豆菌を付着させ、温度や空気の出し入れを管理することで、納豆の安定した大量生産への道が開けました。

- 大正10年

- 自社納豆菌と文化室の開発

当社は初代社長が半澤教授から教えを受け、大正10年より自社納豆菌の開発を始めました。

当社創業者は、日本人が欧米人に負けない体力をつくることに強い関心をもち、納豆の高い栄養価に着目しました。そして納豆菌利用による衛生納豆の製造に力を注ぎました。しかし、温度調整に何度も失敗し、納豆製造に適した室づくりに悩みました。そんなある日農道で見た雪をかぶった堆肥がヒントをくれました。堆肥を覆った雪の一変に穴が開き、そこから湯気が立ち上がっていたのです。「そうだ、通気孔だ!」そこから納豆製造の温度調節に適した文化室が開発されました。

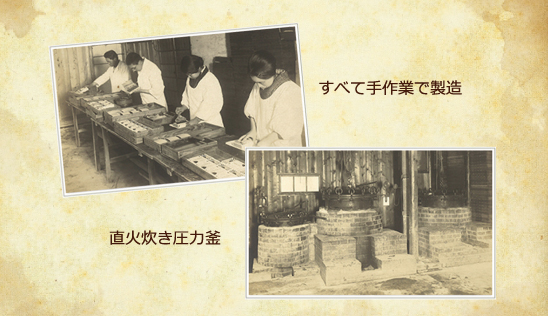

- 昭和

- 時代の波に揉まれながらも

納豆製造に邁進

昭和3年には当社の「折箱入納豆」が東北産業博覧会において銀賞を受賞しました。昭和14年には初代社長が全国納豆組合の理事に就任(その後、昭和23年まで務めました)。順風満帆に思えた矢先、戦争が日本を襲います。戦争のため、昭和19~27年の間は納豆製造は中止となりました。

昭和28年に納豆製造を再開。2代目三浦一夫が蒸圧式回転釜の開発に取り組みます。さらに時代は進み、昭和42年 にはPSP容器入りの納豆の販売を始めます。

宮城野納豆製造所は常に試行錯誤と進化を続け、昭和という時代を駆け抜けました。

- 平成~令和

- 新たな時代も

昔ながらの味と品質を守ります!

平成15年に、すべて手作業だった工程を、部分的に機械利用を始めました。 現代の技術と、先代達が積み重ねて来た知恵や思いを融合し、宮城野納豆製造所は安全で美味しい納豆をみなさまにお届けします。